[ads2] Karen Rosentreter es organizadora de la manifestación textil «Mil agujas por la dignidad» llevada a cabo el 7 de diciembre de 2019 en más de 21 países y 70 ciudades del mundo. Ponemos a continuación el Manifiesto de la misma, así como trabajo de Karen y el link para ver la documentación de dicha manifestación.

Hoy es un día importante para América Latina. Sin importar el color de las telas y menos las puntadas que se han dado, las textileras nos cansamos de la falta de cordura, de la falta de humanidad, y nuestros bordados se transformarán en gritos de justicia, porque somos todas las voces acalladas de nuestra Latinoamérica sufriente, la que sigue respirando, aunque la quieran hacer agonizar.

Honremos a nuestras mujeres y hombres que entregaron sus almas al trabajo por la dignidad, desde de sus agrietados rostros, desde sus inmerecidas jubilaciones, desde el olvido de una sociedad que no los contempló. Reivindiquemos a todas nuestras maestras, esas de manos marcadas por jornadas extensas, las de ojitos cansados por coser de noche, de enseñanzas humildes pero profundamente significativas, porque sus hazañas de guerreras textiles, no caben en los libros de historia para recordarlas. Gracias por todas las puntadas que dieron, porque con ellas nos trazaron el camino que hoy nos lleva a exigir la vida que merecemos.

Reclamemos, con la punzante lengua de nuestras agujas, todo aquello por lo que gritó la Violeta, no hay que “ser sabio competente” para entender que lo robao, no es más que la esencia colonizada de nuestro pasado, por el solo hecho de ser los Americanos del patio de atrás. Los hijos de los incas que nacieron en ese pedacito de tierra que la historia no recuerda, el destino exótico para los turistas extranjeros, el manantial donde los poderosos meten sus manos y se quedan con nuestra agua, con nuestro cobre, con la savia de nuestros árboles y hasta con el hierro de nuestras venas.

Pero poco a poco se cose la manta, porque las acciones urgentes de la gente y todo lo que hilvanan sus ilusiones cansadas, son el aire de los pulmones de este continente. Nuestros anchos pensamientos, son como las alamedas que alguna vez nos ofrecieron caminar y en la inocencia de nuestra pobreza, creímos en el demonio de turno que nos cortó en pedazos. Pero despertamos y nos cosimos las manos, para seguir tocando la guitarra de Víctor, para seguir bordando de día, de noche, sin luz, con la ropa de nuestros desaparecidos; con las ansias de volver a abrazarlos enhebramos nuestras agujas, y con todas las angustias de nuestros días sin ellos, bordamos una eternidad de cantos textiles que se escuchan hasta hoy.

Que esta danza de piel morena se haga costumbre, porque fuimos paridos desde la misma tierra, esa que nos da el café más poderoso del mundo, la que nos abraza por la cordillera, la que nos contempla desde el cañaveral, nos arropa desde la pampa, nos acaricia desde el mar caribe y nos cuida desde el océano Pacífico y también desde el Atlántico.

En un 7 de diciembre de 2019, las y los textileros repartidos por el mundo nos unimos a una sola puntada, a un solo corazón, porque a las ideas le crecen alas cuando son colectivas, cuando van direccionadas a un bien común. Gracias a todas las “Mil agujas por la Dignidad” presentes hoy.

Para ver más acerca de este evento: https://milagujasporladign.wixsite.com/manifestaciontextil

[divider]

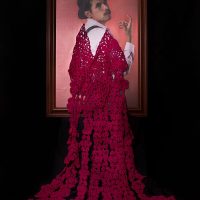

Karen Rosentreter. Profesora y artista visual chilena originaria de Valparaíso. Actualmente reside en Barcelona donde acaba de terminar un máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona.

Ha realizado y participado de diferentes muestras y proyectos artísticos de carácter social y comunitario. Una de sus principales líneas de investigación tiene relación con el arte textil femenino y el reconocimiento de los artistas latinoamericanos. Actualmente se desempeña como dinamizadora social y codirige el grupo de arpilleras de Poble-sec, en la ciudad de Barcelona.

En la actualidad su proyecto Mil agujas por la Dignidad funciona como plataforma de difusión de proyectos textiles.

Omomachtihtzinoh Toltecayotl ipan Hueyi Caltoltecayotl FAD/UNAM noyuhqui omomachtihtzinoh ompa Tlahtoltemachtilcalli “Formación de Profesores en Lengua y Cultura Náhuatl” ipan ENALLT/ UNAM.

Omomachtihtzinoh Toltecayotl ipan Hueyi Caltoltecayotl FAD/UNAM noyuhqui omomachtihtzinoh ompa Tlahtoltemachtilcalli “Formación de Profesores en Lengua y Cultura Náhuatl” ipan ENALLT/ UNAM.

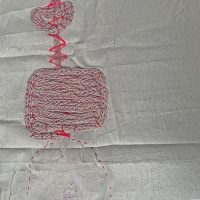

Creo profundamente en la magia, en la energía y en las intenciones con las que una anda en la vida, uno de los recuerdos mágicos más potentes que tengo es de cuando por el ojo del aguja salió una voz que me decía, «ten paciencia, los mundos nuevos tardan tiempo en crearse» y voy recordándolo todos los días, varias veces al día porque a veces, las ansías son muchas. Pero la magia de mis manos también es mucha, también hago hechizos con cada bordado terminado, y también tengo que ser paciente y precisa al dejar salir de a poco lo que llena el pecho, para no pincharnos, para no estropearlo.

Creo profundamente en la magia, en la energía y en las intenciones con las que una anda en la vida, uno de los recuerdos mágicos más potentes que tengo es de cuando por el ojo del aguja salió una voz que me decía, «ten paciencia, los mundos nuevos tardan tiempo en crearse» y voy recordándolo todos los días, varias veces al día porque a veces, las ansías son muchas. Pero la magia de mis manos también es mucha, también hago hechizos con cada bordado terminado, y también tengo que ser paciente y precisa al dejar salir de a poco lo que llena el pecho, para no pincharnos, para no estropearlo. Pitaflorida. Proyecto individual de intervención textil y bordado que se ha convertido en un medio de expresión,descubrimiento y acción. Con la aguja y el hilo está Alejandra Vera, que ha escrito, ha bailado, ha sido mamá, y espera continuar haciéndolo.

Pitaflorida. Proyecto individual de intervención textil y bordado que se ha convertido en un medio de expresión,descubrimiento y acción. Con la aguja y el hilo está Alejandra Vera, que ha escrito, ha bailado, ha sido mamá, y espera continuar haciéndolo.

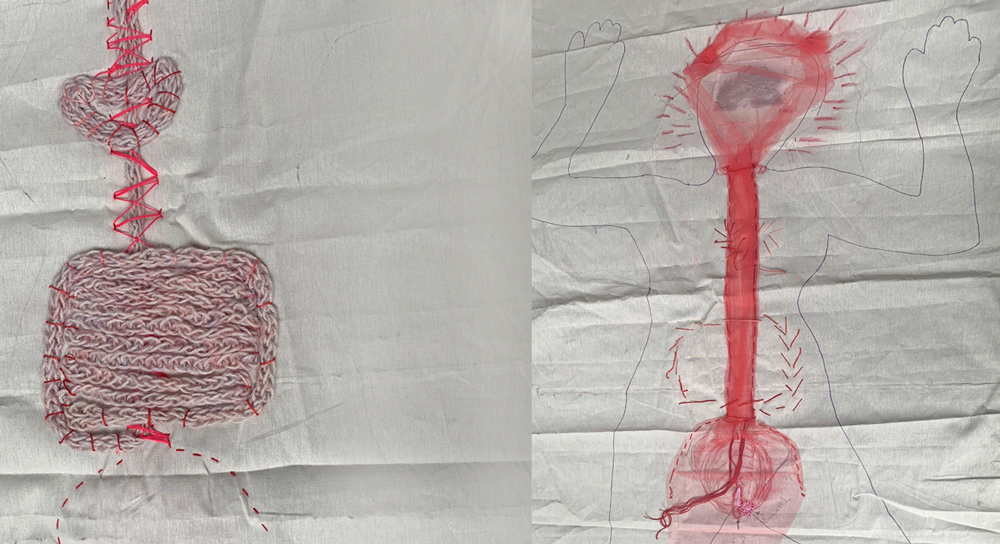

Magalli Salazar. Artista visual y educadora. Cd. de México. Me gusta trabajar con niñxs, jóvenes y adultxs, especialmente con mujeres en actividades sobre arte y creatividad, diversidad humana, discapacidad y derechos, autoconocimiento a través del arte, memoria e identidad social. También me interesa el cine, el bordado, la fotografía, el huerto casero y lo oculto.

Magalli Salazar. Artista visual y educadora. Cd. de México. Me gusta trabajar con niñxs, jóvenes y adultxs, especialmente con mujeres en actividades sobre arte y creatividad, diversidad humana, discapacidad y derechos, autoconocimiento a través del arte, memoria e identidad social. También me interesa el cine, el bordado, la fotografía, el huerto casero y lo oculto.