Por CUDS/ Colectivo Universitario de Disidencia Sexual, Chile

*El presente texto “a dos voces” fue presentado en una lectura performática por Jorge Díaz y Felipe Rivas San Martín en el conversatorio realizado entre CUDS y la teórica de performance Diana Taylor (Instituto hemisférico de performance y política), en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos el 19 de junio de 2015 en Santiago de Chile. El escrito se conforma de párrafos escritos por Jorge Díaz (JD), Cristeva Cabello (CC) y Felipe Rivas San Martín (FR).

En esa oportunidad se presentó también “Los maracos del ‘73”, una video-intervención al monumento a Pedro de Valdivia ubicado en la Plaza de Armas de Santiago, emulando la primera manifestación homosexual chilena realizada en el mismo sitio el 22 de abril de 1973 en pleno gobierno de Salvador Allende, meses antes del golpe militar a partir de unos precarios archivos periodísticos del diario Clarín.

Los rostros tecnobarrocos (FR)

Hace algunos años encontré este archivo en un microfilme del Salón Camilo Henríquez de la Biblioteca Nacional. El diario Clarín, cercano a la UP, mencionaba un suceso del que sólo teníamos noticia por referencias indirectas[1]: la primera manifestación homosexual chilena, en la Plaza de Armas de Santiago, el 22 de abril de 1973. La pantalla del lector que visualiza los rollos de microfilmes, mostraba los rostros tecnobarrocos (borrosos y analogos) de esos homosexuales sin espacio ni futuro que se habían congregado en la ciudad para demandar derechos. Se trataba de un registro en la pantalla que invertía el blanco y negro del periódico, su oposición binaria de luz y sombra. La reproducción borrosa, casi ilegible del texto, era un plano tipográfico donde resaltaban esas palabras injuriosas que nos constituyen: “colas”, “sodomitas”, “yeguas sueltas”, “maracos”. Un “repugnante espectáculo” espectacularizado por la prensa roja y amarilla de la izquierda chilena, el diario Clarín que afirmaba estar “firme junto al pueblo”, un pueblo heterosexual que proponía “rociarlos con parafina y tirarles un fósforo”. Los homosexuales del ’73 no tenían lugar ni tiempo, sus cuerpos sin identificar se encuentran detenidos para siempre en la pose marica, paradójicamente inmortalizados en el gesto afectado por el foco homofóbico de la cámara. 40 años después, como efecto especular, el espectáculo marica le devuelve a la izquierda el espectáculo de su propia violencia sexual, puesta en evidencia por la huella borrosa pero indeleble del documento periodístico. Pero también hay que decir que lo que se documenta en este archivo homosexual no es más que una ambigüedad mediada por el texto, la pose, el periódico, la homofobia, el registro precarizado por el paso del tiempo y los traspasos tecnológicos de su misma inscripción –material e inmaterial- de archivo. El archivo homosexual está lleno de contradicciones, es impreciso, se resiste a la aritmética y a la estadística: el registro periodístico dice que los manifestantes fueron “alrededor de cincuenta”, un párrafo más abajo afirma que fueron “cientos”, después se retracta, en realidad eran “sólo unos pocos”. Los maracos del ’73 no son ni cuantificables ni cuantitativos. Sus cuerpos no cuentan.

La transformación social no será escrita en línea recta (JD, CC)

“El pasado siempre tiene resonancias directas sobre el presente”, se nos dice pensando un antes y un después como causa y consecuencia. Se nos dice pensando la historia como una línea de tiempo, esa que aprendimos de memoria según una temporalidad traducida en números que convertíamos en fechas y que marcábamos en hojas que estudiábamos afanosamente.

El pasado atrás y el presente delante nos dijeron en el colegio, sin entender que el pasado somos nosotros mismos somatizando años en nuestras imágenes y en nuestras palabras que son el único vínculo que aún mantenemos. Porque el único motor que nos tiene articulando un activismo de disidencia sexual es la memoria que aún creemos tener. Solemos pensar la política como una cuestión de mirada y tiempo: nos dicen siempre que miremos hacia adelante, que tenemos que levantar los ojos para imaginar un mejor futuro. Mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. A esta idea de futuro reproductivo y heterosexual oponemos un momento del pasado, trayendo a escena fragmentos de cuerpos, resistencias y rebeldías sexuales. Es necesario—a veces—mirar reflexivamente hacia atrás para replantear la pregunta por el lugar que habitamos.

La emancipación no alcanza para la sexualidad (FR)

El archivo exhibe el deseo desbordando la política. Desbordándola como un error, un fracaso, un desatino, un destiempo y una desubicación sin posibilidad de contención, marco, encuadre o programa. A pesar de que el archivo nos otorga los datos precisos de una fecha, hora y lugar determinados, los maracos del ’73 no tenían lugar ni tiempo. Es probable que el contexto revolucionario que el gobierno popular activó en la promesa de transformación radical de las estructuras económicas y sociales de Chile, haya funcionado como una promesa de futuro que llegó a entusiasmar incluso a los homosexuales del 73, al punto de llegar a imaginar una posible –virtual- transformación político-sexual. Pero los ímpetus emancipatorios del proceso chileno no alcanzaron para la sexualidad. La promesa de futuro siempre es heterosexual, porque es la heterosexualidad la que se proyecta hacia el futuro a partir de los mecanismos de reproducción de sí misma. El proceso político de ese Movimiento de Liberación Homosexual no tuvo posibilidad alguna de desenvolvimiento, no sólo por el rechazo de la izquierda, sino también porque meses más tarde ocurrió el golpe, el desplome de todos los procesos emancipatorios.

La imágenes de los pueblos sexuales (JD, CC)

Porque no es cualquier pasado el que traemos aquí, es ese pasado pre-histórico del activismo sexual el que nos interesa agitar. Aquel pasado que habla de la primera manifestación homosexual del año 1973, meses antes del golpe Militar.

Se dice que los pueblos necesitan de imágenes para construir una historia, que las imágenes de los pueblos son quizás el único repertorio válido para crear historias. Nosotras, cuerpas disidentes, no tenemos imágenes de aquella resistencia que antes de la historia, nos dieron un cuerpo. Si, tenemos imágenes, pero estas son imágenes pobres. Las imágenes pobres son construcciones difusas, casi imágenes, de escasa circulación, parte de archivos inconclusos, de baja calidad, pixeleadas, no adjuntadas, escasamente rescatadas, nulamente restauradas. Una imagen que es casi imagen y que más parece una huella, casi una borradura. Nuestro archivo es un archivo homosexual pobre. Es por eso que para esta acción contamos con apenas unas cuatro imágenes difusas, algunas crónicas y una noticia en un diario de izquierda. Una noticia que habla de unos 50 homosexuales que se dieron cita, vistiendo de rayado, unas rayadas, para protestar y hacer escándalo. Un espectáculo obsceno, una cita patrimonial en memoria de las primeras subversivas, esas que el año 73 saltaron cansados del hostigamiento de la policía, porque estas locas son patrimonio de nosotras, son patrimonio de nuestra sexualidad.

La homoerótica de la hemeroteca (FR)

De esos homosexuales casi no hay noticia, nombres o identidad. Desaparecieron casi sin dejar huella, salvo la huella precaria inscrita como registro en el microfilme invertido, en la miniatura de su claroscuro. El microfilme es una fotografía fiel y en alta resolución del documento. Una fotografía al diagrama del texto y las imágenes que componen la página del periódico, copia del documento original que suponemos resguardado e inaccesible. La huella homosexual ha logrado persistir, al costo de someterse a una nueva captura, esta vez del microfilme en un procedimiento altamente estandarizado bajo normas y protocolos internacionales, que hoy se encuentra en proceso de obsolescencia por la irrupción digital. Sometida a esos protocolos pero al mismo tiempo filtrando su homoerótica en el contexto sobrio y regulado de la hemeroteca.

Sodomitas con bla blá(JD, CC)

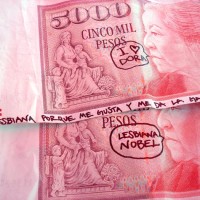

Las yeguas sueltas, las sodomitas con bla blá, las chinitas de cola suelta, tocamos hace unas mañanas atrás, los genitales de los iconos del colonialismo chileno: los testículos del caballo de Pedro de Valdivia. El mismo que salía en el billete de 500 pesos, el que funda la ciudad de Santiago bajo matanzas, el que borra de la historia nuestra negritud indígena. Los nombres de hombre español que siguen marcando una historia chilena de supuesta blanquitud, que siguen erigidos y siendo recordados en nuestras ciudades que no dejan de ser parte de la marca de nuestra provincia, de nuestra insularidad geográfica y simbólica.

¿Acaso las yeguas sueltas, nosotras las pervertidas sexuales, no tenemos acceso a nuestra memoria?. Frente a tanto día y discurso pro-patrimonio, cabe preguntarse: ¿acaso el patrimonio no tiene sexualidad? Nos frotamos con esas estatuas que son símbolo de un nación que mantiene su sumisión y venera esos orígenes europeos, ese patriarcado inmóvil de la plaza de armas devenido estatua, en ese lugar donde trabajadores colombianos se toman fotografías como turistas, en la misma esquina donde la prostitución masculina discurre entre miradas. Y donde nosotras sexualizamos la pezuña del animal, como cuerpas animales nos desatamos, nuestra protesta es nuestro deseo. La protesta es el patrimonio del movimiento social. Defendamos nuestro patrimonio.

Los rostros análogos de esos colas (FR)

A partir del microfilme se pudo obtener una fotocopia, la reproducción del documento en una hoja de papel normal, blanco, tamaño carta. La imagen fotocopiada fue posteriormente registrada con un scanner, artilugio o umbral que conecta y a la vez produce –performativamente- el tránsito entre lo material y lo inmaterial: desde el documento fáctico, actual, concreto, hasta la imagen vuelta código informático, una virtualidad infinita de posibles. Los sucesivos golpes de luz insistieron en producir a las locas en tanto pose fotográfica, pero también ampliaron el dispositivo de la pose ya no sólo a los cuerpos borroneados de los colas, sino al conjunto de la página del diario. La página del diario posa como archivo para los flashes de todos los aparatos que la han querido hacer aparecer. O dicho de otro modo: los aparatos de registro han hecho aparecer a la página del diario bajo la apariencia de un archivo, hasta ser almacenada en formatos .PDF y .JPG. La imagen digitalizada de ese archivo posibilitó su circulación en las redes virtuales. El archivo –hoy digital- ha sido transcrito, impreso, reenviado, comentado, hecho obra de arte, hecho .GIF, recortado y subido a la red social de Facebook, intentando etiquetar infructuosamente los rostros análogos de esos colas, que se resisten a tener un nombre, una etiqueta, a ser identificados y controlados por la biometría.

Una crítica de arte sexual (JD, CC)

Esta acción que se podría considerar una crítica de arte sexual, también es un intento por reconocer el valor cultural de la sexualidad popular y disidente en Chile. En un país que insiste tanto y de modo ya rígido por la memoria, los derechos humanos y el patrimonio, donde todos los fondos de cultura se dedican a financiar obras de tipo patrimonial porque son esas las más inofensivas, las menos políticas, las menos problemáticas. En un país donde el patrimonio se entiende siempre en su sentido conservador, en un sentido de reconstrucción de edificios antiguos, donde el patrimonio lo constituyen idealizadas identidades minoritarias de culturas indígenas. Pero donde el sujeto popular (el obrero, la vecina, etc.) y el sujeto político-sexual (el marica o la travesti) siguen siendo negados de memorias y un “rescate” patrimonial propios.

Los pobres y las maricas no tienen derecho a una historia reciente, a reconocer sus culturas en un tiempo presente. Esta acción más que un homenaje localizado, busca dar imágenes de una resistencia a activistas que entre el arte y la parodia levantan el lugar de lo disidente. Todo esto, porque no tenemos una imagen.

[divider]

Notas:

[1] Me refiero principalmente a la pionera investigación realizada por Víctor Hugo Robles en su tesis del año 2000 para optar al título de periodista: Historia política del movimiento homosexual chileno. Santiago de Chile, Universidad ARCIS, Escuela de Periodismo y Comunicación Social. En 2008, esa tesis se publicaría como libro bajo el título “Bandera Hueca: historia del movimiento homosexual de Chile”.

[divider]

Jorge Díaz Biólogo feminista y activista de la disidencia sexual. Doctor en Bioquímica (Universidad de Chile). Es miembro del Colectivo Universitario de Disidencia Sexual (CUDS) desde el año 2008. Ha escrito textos relacionados al análisis de prácticas artísticas y activistas, cine, teoría y estética feminista participando en ponencias y encuentros de arte y política sexual nacional e internacional. En el área de la ciencia trabaja en la biología celular y molecular de patologías contemporáneas enfocándose en la transducción de señales intracelulares.

Felipe Rivas San Martín. Artista visual, candidato a magister en Artes Visuales por la Universidad de Chile, miembro del Colectivo Universitario de Disidencia Sexual (CUDS). Ha desarrollado acciones de performance, video, pos-pornografía, net. art e intervenciones urbanas. Sus investigaciones son relativas a teoría queer, posfeminismo, performatividad y posmarxismo. Participa recurrentemente en seminarios, foros, conferencias y publicaciones sobre Disidencia Sexual tanto en Chile como en el extranjero.

Cristian Cabello. Periodista de la Universidad de Chile y Magíster en Comunicación Política de la misma universidad. Desde el año 2010 es ayudante del Instituto de la Comunicación e Imagen de la U. de Chile en los cursos de “Cultura Visual Contemporánea” y “Comunicación Identidad” entre otros. Sus áreas de interés son la sexualidad, la comunicación y la política. Su tesis de magíster se títula: Ciudadano gay. Visualidades y plusvalía sexual en tiempos liberales dirigida por Alejandra Castillo. Es activista del Colectivo Universitario de Disidencia Sexual (CUDS) donde ha desarrollado trabajo en performance e intervenciones públicas en el espacio desde el año 2007.

licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Experiencia en gestión de eventos culturales de instituciones gubernamentales y diplomáticas, Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México. Trabajo etnográfico en comunidades afromexicanas en Guerrero, México. Logística y Organización Cursos como «Introducción al Estudio de las Poblaciones Afrodescendientes» en la CNAN-INAH y sobre afrodescendientes del Instituto Harriet Tubman de Canadá en CNAN-INAH 2014. Relatora Mesa «reconocimiento constitucional» en el XXI Encuentro de Pueblos Negros en Cuajinicuilapa Guerrero, noviembre 2014 y Reunión del Comité Científico Ruta del Esclavo de la UNESCO. Museo de Historia Castillo de Chapultepec. 2014

licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Experiencia en gestión de eventos culturales de instituciones gubernamentales y diplomáticas, Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México. Trabajo etnográfico en comunidades afromexicanas en Guerrero, México. Logística y Organización Cursos como «Introducción al Estudio de las Poblaciones Afrodescendientes» en la CNAN-INAH y sobre afrodescendientes del Instituto Harriet Tubman de Canadá en CNAN-INAH 2014. Relatora Mesa «reconocimiento constitucional» en el XXI Encuentro de Pueblos Negros en Cuajinicuilapa Guerrero, noviembre 2014 y Reunión del Comité Científico Ruta del Esclavo de la UNESCO. Museo de Historia Castillo de Chapultepec. 2014