Marisa Paituví, Barcelona, 31/10/14

Oncogrrrls, es un proyecto de acción performativa e investigación crítica en torno a las representaciones del cáncer de mama y la cultura del Lazo Rosa mediante la performance, la danza y la videodanza y, a su vez, una plataforma de autoaprendizaje y construcción colectiva de saberes (Novella, 2014). Entendido como proceso de investigación/creación, usamos diferentes técnicas de la danza y la performance para hacer del movimiento una política con la que investigar, crear y compartir conocimiento incorporado entendiendo “el cuerpo no como una entidad autónoma y cerrada sino como un sistema abierto y dinámico de intercambio que produce constantemente modos de sometimiento y control, así como de resistencia y devenires” (Lepecki, 2009). Así, a nivel teórico y práctico, usamos la noción de embodiment con el deseo de superar la idea de que lo social se inscribe en los cuerpos para hablar de lo corporal como un auténtico campo de cultura, un proceso material de interacción social, subrayando su dimensión potencial, intencional, intersubjetiva, activa y relacional (Esteban, 2004). El cuerpo así es considerado agente y espacio de intersección tanto de orden individual como social. Con ello, compartimos la idea de Beatriz Preciado de que “el cuerpo no es sólo el cuerpo físico; eso es una ficción de la medicina… El cuerpo es subjetividad política, no hay separación. Va más allá de la carne” (Preciado, 2014).

El proyecto se gestó en 2012 cuando Novella y yo misma nos propusimos trabajar acerca del tránsito por la enfermedad durante su propio tratamiento. Después de más de un año de elaboración, nos aliamos a 6 mujeres con las que, tras un mes y medio de proceso intensivo de creación, produjimos (Paréntesis), una pieza de videodanza acerca de la metáfora de la espera durante el tratamiento por cáncer. Este proyecto nace pues de la necesidad de entender cómo el diagnóstico y el tratamiento por cáncer de mama se incorporan en los cuerpos y de la voluntad de resignificarlo más allá de la infantilización, la feminización y la mercantilización de los espacios simbólicos de las mujeres diagnosticadas y su entorno. En este breve ensayo quisiera presentar algunas de las paradojas a las cuales hicimos frente.

Àngel Martínez Hernáez, citando a Byron J. Good, dice que la enfermedad no es solo un conjunto de signos y disfunciones biológicas predefinidas, sino que es un síndrome de experiencias típicas, un conjunto de palabras, experiencias y sentimientos que se entienden como un conglomerado para los miembros de una sociedad. Este síndrome es un conjunto de experiencias asociadas entre si a partir de una red de significaciones e interacciones sociales. Por tanto, una enfermedad es también un conjunto de significados para los miembros de una sociedad dada (Martínez Hernáez, 2008). De ello dio cuenta Susan Sontag quien, durante su experiencia personal ante el tratamiento por cáncer, se posicionó ante el discurso en torno a esta enfermedad y se enfrentó a sus metáforas, ya que las consideraba negativas tanto por la forma en que el paciente llega a entender el proceso como por la manera en que se le integra en su entorno. En “La enfermedad y sus metáforas” explica que durante el s. XIX la idea de enfermedad se modificó y pasó de ser un castigo para el pecador a una expresión del carácter, un resultado de la voluntad. Desde entonces la enfermedad se entenderá como la revelación de deseos que el paciente ignora, pasiones ocultas que se han de descifrar. La enfermedad será un hecho básicamente psicológico y a los sujetos se les hace creer que se ponen enfermos porque (subconscientemente) es lo que quieren, y, por tanto, que pueden curarse movilizando su fuerza de voluntad. Estas teorías psicológicas atribuyen al sujeto la doble responsabilidad de haberse puesto enfermo y de curarse (Sontag, 2008). Durante las sesiones con Oncogrrrls muchas de las participantes referían esta responsabilidad, junto a la culpa y la vergüenza, a la que respondían con una sonrisa para no molestar (ni a la pareja, ni a la familia, ni a los amigos, ni a los médicos, ni a la sociedad) y encarar con buen humor, ánimo y valentía el proceso porque, según la cultura mayoritaria del Lazo Rosa, “la actitud es lo que cuenta” (cito a O.). Esta responsabilidad de la paciente hacia su curación se relaciona de forma paradójica a la sugerencia de los médicos hacia éstas de “dejarse llevar”, de tomar “un paréntesis” en sus vidas (O.). Al atravesar el umbral del diagnóstico el sujeto pasa a convertirse en objeto de tratamiento, se le despoja de voluntad, de capacidad de decisión, se le coloca en un paréntesis temporal durante el que ha de tener confianza ciega en los expertos para obtener los resultados más deseables. Joe Spence se rebeló a ello. Cuando la artista británica fue diagnosticada y tratada por cáncer de mama, necesitó integrar su proceso. Convirtió la fotografía en un dispositivo terapéutico con el que elaborar la rabia y el dolor. En Narratives of a Dis-ease (1990), trabajo realizado con Tim Sheard, se muestra como un objeto infantilizado bajo la mirada médica, como un espécimen vivo, el monstruo con su pecho canceroso… A través de este método de trabajo buscó el lenguaje del sujeto para dejar de ser una víctima y convertirse en participante activa de su sanación (Jo Spence, 2005). Como Oncogrrrls, apunta Novella, también propusimos hacer visible el disenso, el desacuerdo ante la paradoja de ser responsable de la enfermedad y a la vez mostrarse pasiva ante el tratamiento. Buscamos alternativas a la «Tiranía de la sonrisa» (cito a N.) a través de ejercicios en que manipulamos nuestros cuerpos para deconstruir y reformular la propia agencia ante el sistema médico. En este planteamiento, los cuerpos desviados (enfermos) resisten al poder biomédico para devenir disidentes.

Parèntesi from Carlota Grau on Vimeo.

La forma en que el paradigma biomédico satura las concepciones que tenemos del cuerpo enlaza con las ideas de poder de Foucault (Foucault, 2009). Podríamos decir que el poder [biomédico] es difuso y deslocalizado, atraviesa la sociedad y todos los cuerpos; no se posee, sino que se ejecuta. Desde la institución biomédica se generan narrativas, se producen paradigmas de interpretación de lo real que se reproducen e imponen en cuerpos y subjetividades. Desde el saber biomédico se articulan los mensajes sobre cuándo es lícito suspender la vida (como en los casos de eutanasia o aborto), qué hábitos (de alimentación, higiene, sexualidad, actividad o reposo…) son los adecuados para tener un cuerpo saludable y cuál es su estética, qué conductas son patológicas y susceptibles de medicación… todo ello a través de la gestión del riesgo y el miedo al contagio. Así el campo biomédico funciona como una institución normalizadora que a través de sus mensajes reproduce y perpetua ciertas creencias sobre la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, a la vez que actúa sobre los sujetos biologizándolos, esencializándolos, enmarcándolos en una visión dimórfica de género. Desde este campo se ejerce una violencia simbólica que mantiene el orden heteronormativo reproduciendo unos estereotipos sociales a través de protocolos médicos y comités de ética. Los cuerpos enfermos, desviados, a su paso por la maquinaria médica, son desposeídos de agencia, se los objetualiza, para readecuarlos a la forma que socialmente se espera. La propia institucionalización de los procesos impide la apropiación de los mecanismos de salud tanto por parte de las profesionales como de las usuarias. Las primeras quedan atrapadas en la burocratización de tiempo y espacio, en la imposibilidad de actuar, en la frustración. Tal como expresa C., médica de cabecera en un CAP, quien dudó de la posibilidad de este supuesto poder biomédico alegando que en su práctica médica no siente que tenga ningún tipo de poder de decisión y que ella, como médica no cree que pueda ejercerlo. Asimismo piensa que no se ha de liberar a la sociedad de la responsabilidad que tiene en la perpetuación de ciertas prácticas y tratamientos médicos que se efectúan según cuestiones de roles de género. Las segundas, quedan desposeídas e infantilizadas perdiendo la opción de subjetivación y de construcción de la propia identidad biopsicosocial. La subjetivación aquí es entendida como un proceso dinámico que hace referencia a modalidades de acción, de un poder performativo, que posibilita que la vida sea constantemente inventada y reinventada sin menospreciar, como reflexiona André Lepecki (Lepecki, 2009), el efecto destructivo de las fuerzas hegemónicas que constantemente prueban de dominar e impedir la creación de subjetividades al obligar a entrar en mecanisos reproductores de sumisión, abyección y dominación. Este ejercicio de poder se puede observar en la petición de C., quien solicitó mastectomía total en vez de reconstrucción protésica, y la negativa del sistema de salud debido a razones protocolarias en las que se establecía que la solución de mastectomía era una mutilación e iba en contra del código ético fijado. Este caso se relaciona con la idea de que el tratamiento de la enfermedad responde a una visión estereotipada de la mujer y de su papel en la sociedad muy arraigado en la forma en que simbolizamos el pecho y sus funciones. A lo largo de la historia de la cultura occidental, el pecho ha estado construido como evidencia corporal que separa naturalmente hombres de mujeres. Es uno de aquellos aspectos que ratifica simbólicamente la división dualista que impregna la cultura occidental. Siguiendo a Bourdieu (Bourdieu, 2010), el programa social de percepción incorporado se aplica a todas las cosas del mundo siendo esta diferenciación biológica la que aparece como justificación natural de la diferencia socialmente establecida entre sexos. Dentro de la perspectiva histórica que hace M. Yalom, aparece la figura de la amazona. En la literatura griega clásica, a las amazonas se las presenta como todo eso opuesto a lo que las mujeres deberían de ser: se niegan a casarse y van a la guerra, no solo son independientes a los hombres sino que les muestran una enérgica hostilidad. Estas mujeres, que se cortaban el pecho para facilitarse el uso del arco, representaban las fuerzas destructoras que se liberan cuando las mujeres abandonan su papel de criadoras. Dice la autora, que desde una lectura psicológica de la perspectiva de los hombres, se puede ver como una expresión del miedo a la venganza que se oculta en la psique de aquellos que ostentan la posición de dominio. Los hombres temen no sólo que se les retire el pecho que les alimenta, sino también una agresión (ginofóbia). Esta imagen de la amazona (etimológicamente “sin mama”) y sus connotaciones simbólicas de mujer contra-natura, parece atravesar el tratamiento de la enfermedad. Me pregunto si la trasgresión de esta imagen de mujer y de sus funciones reproductivas en el caso de las mujeres intervenidas, deja entrever esta ginefobia, este miedo a que la mujer deje el lugar que le ha sido asignado y se rebele en contra de un sistema que la limita a madre cuidadora y objeto de placer estético y sexual. Ello podría explicar porqué el primer tratamiento que recibió O. después de ser diagnosticada, fue el de preservación de la fecundidad por crionización de sus óvulos a la vez que se le negaba el acceso a otras vías de conservación del embrión porque no tenía pareja estable. La urgencia de esta preservación de la maternidad en el cuerpo enfermo de mujer joven, con el complemento de idea de familia heteronormativa y filiación biológica, desvelan una vez más el imaginario hegemónico que activa la maquinaria biomédica y sus protocolos.

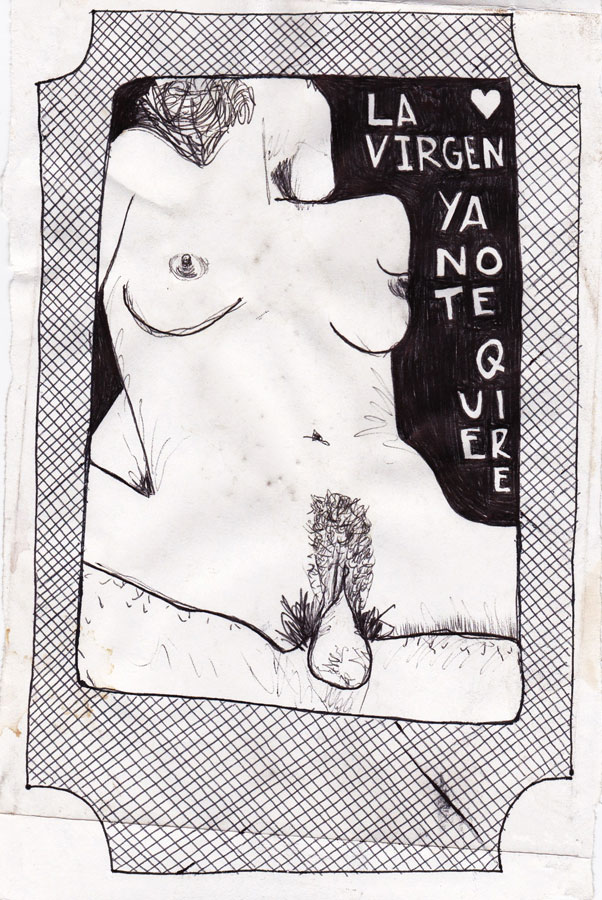

Pensando en ello vuelve a mí la fotografía de la artista británica Joe Spence en la que se ve su pecho intervenido y escrito sobre su busto la palabra monster. En este autorretrato Spence desvela lo siniestro, rompiendo directamente las reglas estéticas que configuran lo bello. Frente a esta imagen uno no puede evadir el espanto sobre lo que se revela. Por una parte, el cuerpo monstruoso de mujer, deformado por la intervención quirúrgica, atacando frontalmente las representaciones de feminidad. Por otra, el cuerpo transformado por la cicatriz rompe con la construcción naturalista de lo corporal. Construcción que lleva a esencializar a los individuos y sus conductas y que sirve de base a la diferenciación arbitraria de género.

La trampa cultural se desvela sobre el cuerpo de Spence, un cuerpo que ha dejado de ser femenino para entrar en una identidad liminal, ambigua, un monstruo hablando en términos de representación. ¿Cómo evitar esta pérdida de representación? ¿Cómo perpetuar el orden dimórfico de género? Es como mínimo curiosa la preponderancia que tiene el cáncer de mama sobre otros (como el colorrectal, los hematológicos…), todas las campañas de visibilización y sensibilización, de feminización de los tratamientos y enmascaramiento de sus efectos con pelucas, pañuelos y prótesis. En relación a esto, en mayo del 2013 apareció la noticia de la doble mastectomía total de carácter profiláctico al que la actriz Angelina Jolie se sometió voluntariamente. En My medical choice (Jolie, 2013) declaró que tomó la decisión para evitar sufrimiento a sus hijos y que su marido siempre estuvo a su lado. También explicó que, gracias a la reconstrucción no siente que haya perdido su feminidad. Su lucha, su heroicidad (decisión descrita así por su marido) refuerzan de nuevo los roles de género, la centralidad de la familia y la idea de feminidad (madre y bella) asociada al pecho. Pero también la proyección del Pecho como portador del mal, destructor de vida (Thanatos) que ha de ser extirpado sin miramientos. Según Marilyn Yalom (Yalom, 1997), históricamente el pecho ha estado codificado mediante connotaciones de pecho bueno (capaz de alimentar a un recién nacido o alegóricamente la comunidad religiosa o política) y de pecho malo (donde el pecho se convierte en agente de seducción e incluso de agresión, o portador de enfermedades). A lo largo de los tiempos, la mayoría de descripciones del pecho femenino han expresado el punto de vista de los hombres en un intento por parte de éstos y las instituciones de apropiárselo. Por ello las mujeres se han visto obligadas a desafiar los poderosos significados que los pechos comportan como dispensadores de vida y, a su vez, destructores de vida. Dice que para muchas mujeres sus pechos personifican la tensión entre Eros y Thanatos, vida y muerte. Dualidad evidente en las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. Así cuando G. tras uno de los ejercicios exclamó que había vuelto a sentir sus pechos como suyos, no ya de su hija a la que amamantó durante más de un año o de los médicos que lo examinaban como si fuera una cosa externa a ella, una pieza a arreglar… no sólo estaba evidenciando la carga simbólica dual, sino la disociación entre cuerpo y sujeto, la cosificación a la que el cuerpo es sometido durante el tratamiento médico. A través de los ejercicios de danza y la creación de la pieza (Paréntesis), de acuerdo con Novella, quisimos interrumpir las narrativas hegemónicas para explorar sus paradojas y reapropiarnos de los cuerpos viviendo la calidad política de la propia presencia con las otras, resignificando el dolor y la rabia, reconociendo el disenso, poniendo en cuestión la autoridad de la medicina y, como gusta decir a O. parafraseando a B. Kruger, incorporando la idea de que “el cuerpo es un campo de batalla”.

Trabajos citados

Bourdieu, Pierre. 2010. La dominación masculina. Barcelona : Editorial Anagrama, S.A., 2010. 9788433905895.

Esteban, Mari Luz. 2004. Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio. Barcelona : Ediciones Bellaterra, S.L., 2004. 8472902706.

Foucault, Michael. 2009. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Madrid : Siglo XXI de España Editores, S.A., 2009. 9788432303326.

Jo Spence, Terry Dennett, Jessica Evans, Rosy Martin, Jorge Ribalta, David Roberts, Tim Sheard, Siona Wilson, Jan Zita Grover. 2005. Catálogo de Exposición: Jo Spence, más allá de la imágen perfecta. Fotografía, subjetivvidad, Antagonismo. Barcelona : MACBA, 2005. 978-84-89771-18-5.

Jolie, Angelina. 2013. My medical choice. The New York Times. The opinion pages. [En línea] 19 de mayo de 2013. http://www.nytimes.com/2013/05/14/opinion/my-medical-choice.html.

Lepecki, André. 2009. Agotar la danza. Performance y política del movimiento. Alcalá de Henares : Universidad de Alcalá , 2009. 9788481388206.

Martínez Hernaez, Ángel. 2008. Antropología médica: teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad. Barcelona : Anthropos, 2008.

Novella, Carolina. 2014. Performativity as engaged waiting in the Oncogrrls project. Manuscript in preparation. University of California, Davis.

Preciados, Beatriz y Forcades, Teresa. 2014. Encarnar disidencias. Entrevista a Beatriz Preciado y Teresa Forcades. Teresa Forcades. [En línea] Junio de 2014. https://teresaforcades.files.wordpress.com/2014/08/encarnar-disidencias.pdf.

Sontag, Susan. 2008. La enfermedad y sus metáforas: el sida y sus metáforas. Barcelona : Debolsillo, 2008.

Yalom, Marilyn. 1997. Historia del pecho. Barcelona : Tusquets Editores, S.A., 1997.

[divider]

Marisa Paituví.

paituenaccio.wordpress.com/about/

Oncogrrrls son O. N. C. G

Oncogrrrls son O. N. C. G. paituenaccio.wordpress.com/about/

s de la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado en revistas independientes como Los nadie y actualmente colabora en la revista LIBER desde 2013 y Homúnculo. Amante de la poesía y el perreo, el cine y la comida vegana.

s de la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado en revistas independientes como Los nadie y actualmente colabora en la revista LIBER desde 2013 y Homúnculo. Amante de la poesía y el perreo, el cine y la comida vegana.

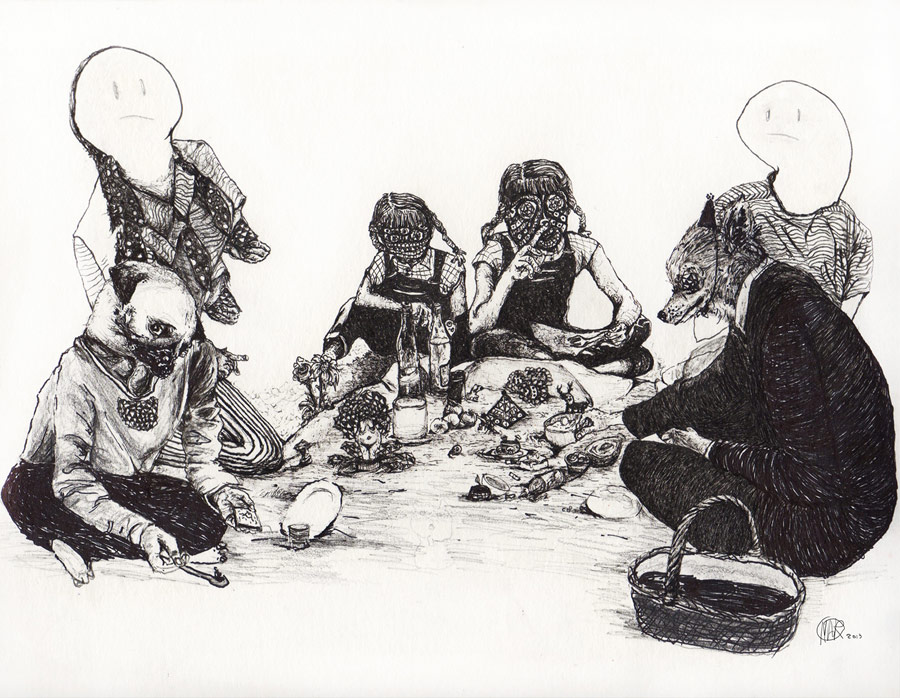

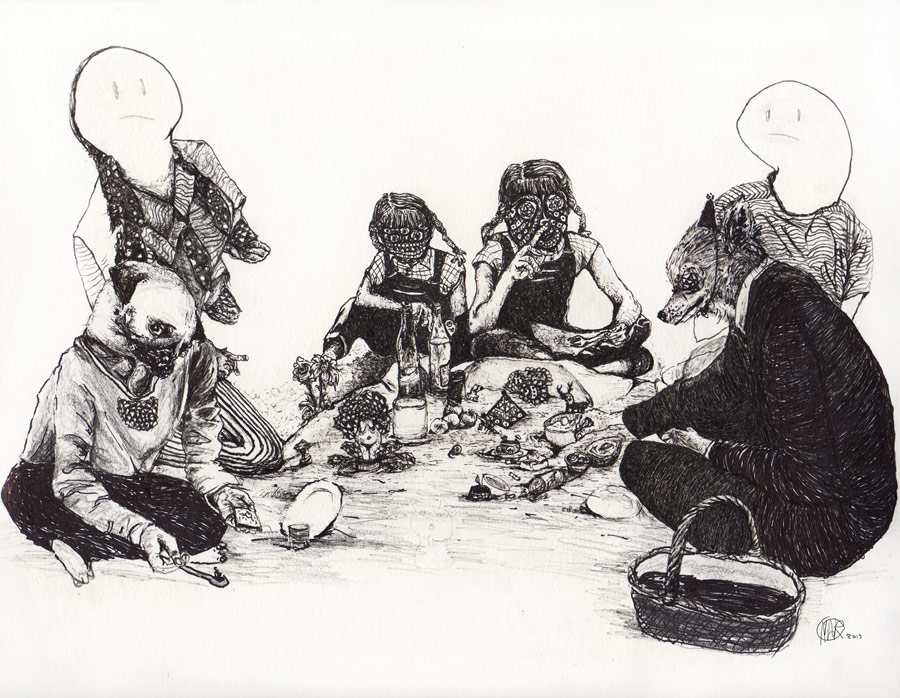

Harold Jesús Duarte Quiróz . (Costa Rica) Bachiller en Arte y Comunicación Visual con especialidad en grabado por la Universidad Nacional de Costa Rica.

Harold Jesús Duarte Quiróz . (Costa Rica) Bachiller en Arte y Comunicación Visual con especialidad en grabado por la Universidad Nacional de Costa Rica.

Sociales de la UNAM. Estudió lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se dedica a leer en voz alta y a redactar en silencio. Colabora y edita en De-veritas.com.

Sociales de la UNAM. Estudió lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se dedica a leer en voz alta y a redactar en silencio. Colabora y edita en De-veritas.com.

duermes después de haber tomado esas mismas cinco pastillas o quizás un poco más, sabes que eres anormal. Antidepresivos e inductores del sueño me han acompañado durante ya casi dos décadas. La preocupación al asistir a una fiesta, una visita, en la que se haga muy tarde y deba quedarme a pernoctar, en muchas ocasiones me hace desistir de la idea de ir a divertirme, no dormir acompañada de las pastillas, o peor, amanecer sin ellas, es una posibilidad que no admito. ¡Claro!, soy una esclava de ellas.

duermes después de haber tomado esas mismas cinco pastillas o quizás un poco más, sabes que eres anormal. Antidepresivos e inductores del sueño me han acompañado durante ya casi dos décadas. La preocupación al asistir a una fiesta, una visita, en la que se haga muy tarde y deba quedarme a pernoctar, en muchas ocasiones me hace desistir de la idea de ir a divertirme, no dormir acompañada de las pastillas, o peor, amanecer sin ellas, es una posibilidad que no admito. ¡Claro!, soy una esclava de ellas.

(ENAP), UNAM. Y posteriormente la maestría en la división de estudios de posgrado, de la ENAP, UNAM. Actualmente realiza el doctorado en artes y diseño en FAD, UNAM. En la labor de producción plástica, cuenta con más de 10 exposiciones individuales, y varias colectivas. En el campo de investigación del performance y el arte del cuerpo fue miembro del colectivo SEMEFO a partir de 1990, participando en PAREDON, edificio Rule, Centro Histórico, ECLIPSE para el museo Rufino Tamayo a cargo de Juan José Gurrola, PANDEMONIUM, ENAP, EL CANTO DEL CHIVO, canal 22, Sótano de la facultad de arquitectura. Posteriormente deja al colectivo para integrarse a otros colectivos de arte acción presentándose en XTERESA, Academia de San Carlos, entre otros lugares del interior de la república.

(ENAP), UNAM. Y posteriormente la maestría en la división de estudios de posgrado, de la ENAP, UNAM. Actualmente realiza el doctorado en artes y diseño en FAD, UNAM. En la labor de producción plástica, cuenta con más de 10 exposiciones individuales, y varias colectivas. En el campo de investigación del performance y el arte del cuerpo fue miembro del colectivo SEMEFO a partir de 1990, participando en PAREDON, edificio Rule, Centro Histórico, ECLIPSE para el museo Rufino Tamayo a cargo de Juan José Gurrola, PANDEMONIUM, ENAP, EL CANTO DEL CHIVO, canal 22, Sótano de la facultad de arquitectura. Posteriormente deja al colectivo para integrarse a otros colectivos de arte acción presentándose en XTERESA, Academia de San Carlos, entre otros lugares del interior de la república.